ЧИТАЕМ ПАУСТОВСКОГО

ЧИТАЕМ ПАУСТОВСКОГО

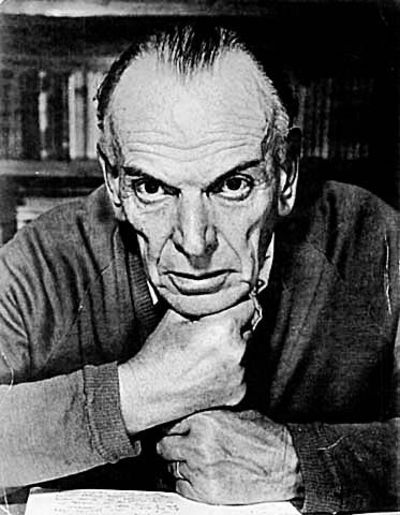

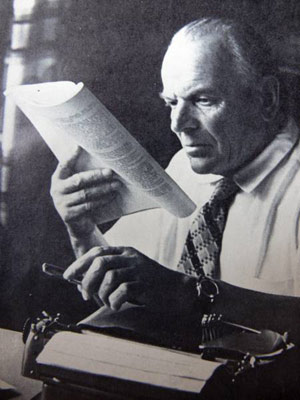

Константин Паустовский

Разливы рек (О Лермонтове на Кавказе): Сказка

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась– ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом – рукой подать – поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

– Когда пройдет это кружение сердца? – спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. – Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

– Тут какие-то офицеры картежные стоят, – доложил он Лермонтову. – В этих номерах. Хрипуны, охальники – не дай бог! Про вас спрашивали.

– Будет врать! Откуда они меня знают?

– Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

– Отстань!

– А то я вам мундир почищу. В каком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

– Не трогай мундир! – приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: – Станешь ты меня слушать или нет?

– Как придется, – уклончиво ответил слуга. – Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

– Знаешь что, – спокойно сказал Лермонтов, – ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, – должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

– Кем он тебе приходится, этот солдат? – спросил Лермонтов девочку.

– Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

– В бою под Тарутином! – хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» – повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

– Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, – сказал он укоризненно из окна.

– Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия… В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова – чуть сутуловатого офицера – и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе – тогда, пожалуй, вы сможете – и то в малой мере – судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову; Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство – это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри»,

– Еще что-нибудь, – приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,

На блеск утомительный бала

Цветущие степи

Украины она променяла…

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

– Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украины,

В мерцании звезд незакатных,

Исполнены тайны

Слова ее уст ароматных…

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

– «Ночи Украины, в мерцании звезд незакатных…» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и Есриулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу. Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова – высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах. Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Ивановна променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушённые слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

– Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали. С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, ие приносило это ожидание. А вот сейчас – сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, b она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый • сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово – «наугад»,

И вот – сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», кажду щепку на горбатой мостовой.

– Я думаю совсем не о том, не о том! – шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. – Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

– Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы…

По этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

– Михаил Юрьевич! – Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. – Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

– Я понимаю, – ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

– Михаил Юрьевич! – сказала с отчаянием Щербатова. – Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

– Все кончится, – спокойно ответил Лермонтов. – Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

– Да, не решусь, – призналась Щербатова и опустила голову.

– Вы не виноваты, – сказал, успокаивая ее, Лермонтов. – Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

– Ну, вот. – Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая, помочь ему подняться с низкой садовой скамейки, – Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза – поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» – солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, – урча, давясь и встряхивая ушами.

– Ишь ты, – сказал хозяин избы, – мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

– Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит…

– То-то вас порют через каждого третьего, – заметил хозяин. – Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

– А я и не помню! – бесшабашно ответил солдат. – Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

– Ну, бреши, утешайся, – согласился хозяин избы. – Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.

– Она вроде немая, – ответил солдат. – Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! – крикнул он. – Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

– Слушай! – закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. – Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти – часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал – ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладать.

– Да ну! – притворно удивился хозяин избы. – Так-таки и побегит?

– Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит – молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый георгиевский крест.

– Все герои, а пока что в дерьме преем, – вздохнул хозяин. – Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

– Видит бог, должен! – закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

– Дедушка, – испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата. – Ты не пой: закашляешься.

– Полк, слуша-а-ай! – закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

– Чего же ты сидишь? – сказал он наконец девочке. – Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову,

– Дедушка! – закричала она. – Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

– Тихо! – прохрипел солдат. – Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

– Дедка! – звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

– Темно мне помирать, – сказал он. – Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская – портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи… хоронить надо солдата по правилам службы/

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

– Вот тоже, – сказал он наконец, – навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

– Мошна-то глубока, да пуста, – зло бормотал он. – Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой. Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать вое.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом. Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известнрй в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

– Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение

Коперник весь свой век трудился,

Чтоб доказать Земли вращенье.

Дурак, зачем он не напился, –

Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

– Почему ты одна? – спросил он. – Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

– Где солдат? – повторил Лермонтов.

– На Слободке. Лежит в хате.

– Что с ним?

– А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

– Зачем?

– А я не знаю, – шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. – Велел добежать до вас, а я не дослушала.

– Испугалась?

– Ага! – еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце,

– Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

– Я не люблю благодеяний, – сказал он, чуть сердясь. – Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

– Извините, мне надобно отлучиться, – сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! – сказала она про себя. – Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день…

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул Есем и сказал:

– Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

– Як вашим услугам, – сказал он добродушно и слегка поклонился. – Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

– Насколько я знаю, – спокойно ответил Лермонтов, – вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

– Играю на тысячу, – сказал Лермонтов. – Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

– Идет! – ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. – Остановка за малым – за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

– Мысли ваши держите в кармане рейтуз, – резко ответил Лермонтов,

– Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули… – сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

– То что бы случилось, позвольте узнать? – спросил он с вежливым любопытством.

– Да так… ничего, – пробормотал банкомет. Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций. Лермонтов тоже вынул деньги.

– Здесь тысяча, – сказал он. – Иду на все!

– Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта. Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них.

Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

– Замолчите! – ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

– Ваша тысяча! – сказал банкомет с наигранным равнодушием.

– Посмотрим, как вы отыграетесь, – сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

– Индюк! – зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. – Тюфяк! – повторил ротмистр. – Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так… ничего…» – передразнил он банкомета.

– От такого и тремя откупишься, – пробормотал конопатый пехотный капитан. – По всем повадкам видно – головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

– Стреляться с Лермонтовым? – закричал он. – Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

– Проспитесь сначала, фитюк! – брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так бы то на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

– Подай мне мокрое полотенце, – хрипло сказал Лермонтов. – Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

– Пить бы вам надо поменьше, – сказал он наставительно.

– Где девочка? – повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

– Кабы вы приказали мне ее караулить… – обиженно сказал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

– Где?! – крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

– Княгиня сюда заходили и увели ее к себе, – скороговоркой пробормотал слуга. – Что ж я, силком ее, что ля, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

– Ступай к себе, – сказал он, сдерживаясь. – И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

– Это как же? – спросил, прищурившись, слуга.

– Ступа-а-ай! – повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь, лучше поеду, – подумал он.~ А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой, – думал Лермонтов. – Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь… У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, – вернее, ему казалось, что помнил, – ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

– Опять ты здесь, – сказал устало Лермонтов. – Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

– Радость моя! – сказала она. – Серденько мое! Что же делать? Что делать?

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог – ему не дойти!

– Мария, – сказал он, и голос его дрогнул, – если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал – тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

– Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? – шептала Щербатова. Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

– Пойдем сейчас ко мне, – шептала Щербатова. – Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

– Хорошо, – сказал он. – Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

– Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно, потому что я тебя люблю, И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварнее гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

ЧИТАЕМ ПАУСТОВСКОГО

ЧИТАЕМ ПАУСТОВСКОГО